精神疾患と引きこもりの関係|症状・原因・改善方法を徹底解説

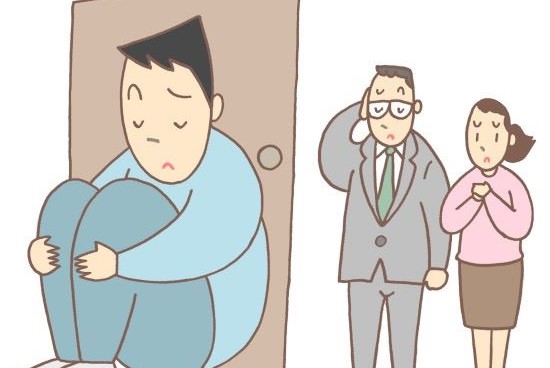

近年、精神疾患と引きこもりの関係が注目されるようになっています。

引きこもりは単なる性格傾向ではなく、うつ病や不安障害、発達障害などが背景にあるケースも少なくありません。

そのため、引きこもりの改善には原因となる精神疾患への理解と適切な支援が欠かせないのです。

本記事では、引きこもりと関わりの深い精神疾患の種類や症状、回復に向けた支援方法について解説します。

また、精神科訪問看護といった専門サービスを活用することで社会復帰を目指すことも可能です。

ご家族のサポートに悩んでいる方や、回復の糸口を探している方はぜひ参考にしてください。

引きこもりと関係が深い精神疾患とは?

- うつ病・気分障害

- 不安障害

- 強迫性障害

- 統合失調症

- パーソナリティ障害

- 発達障害(ASD・ADHDなど)

- 知的障害・学習障害

- 対人恐怖を伴う妄想性障害

- PTSD・神経症など

引きこもりの背景には、さまざまな精神疾患が潜んでいることがあります。

たとえば、いじめや職場での人間関係をきっかけに不安や抑うつ症状が出て、適応障害から引きこもりにつながるケースがあります。

また、社会的場面で強い不安を感じる不安障害や、自分の容姿への強い劣等感から対人接触を避ける妄想性障害なども要因となります。

精神疾患による引きこもりは「本人の意志の弱さ」ではなく、医療的支援が必要な状態です。

症状を理解し、適切に対応することで回復への道が開ける可能性があります。

引きこもりの種類は大きく3つに分類される

・統合失調症

・気分障害(うつ病など)

・不安障害

発達障害群

・自閉スペクトラム症(ASD)

・知的障害

・ADHD など

パーソナリティ群

・回避性パーソナリティ障害

・自己愛性パーソナリティ障害

・ひっこみ思案な性格傾向 など

引きこもりは一見同じように見えても、背景にある原因や病態によって大きく3つのタイプに分けられます。

①精神疾患群

これは統合失調症やうつ病、不安障害などの精神疾患が主な原因となる引きこもりです。

この場合は、医療的な治療や服薬管理、さらに精神科訪問看護などの支援が欠かせません。

②発達障害群

自閉スペクトラム症(ASD)やADHD、知的障害など、発達障害に伴う社会的困難から引きこもりが生じるケースです。

このタイプでは、周囲が本人の特性を理解し、環境を整えていくことが重要です。

長期的には本人自身が自分の特性を理解し、自己肯定感を育む支援が求められます。

③パーソナリティ群

回避性パーソナリティ障害のように人との関わりを極端に避けてしまう場合や、自己愛性パーソナリティ障害のように他者との関係がうまく築けない場合など、性格傾向が強く影響する引きこもりです。

学校や職場に適応できず不登校や離職につながることも多く、家庭内にとどまり続けてしまいます。

このように引きこもりの背景には「精神疾患」「発達障害」「パーソナリティ傾向」という異なる要因が存在し、それぞれで必要な支援や治療が変わってきます。

単に「引きこもり」とひとくくりにせず、どの分類に当てはまるのかを把握することが、改善に向けた第一歩となります。

引きこもりによく見られる症状

生活リズムが乱れて昼夜逆転する

引きこもりの生活では、外出の機会が減り、太陽の光を浴びる時間も少なくなりがちです。

その結果、体内時計が乱れて昼夜逆転の生活パターンに陥りやすくなります。

昼間に活動できないことで社会との接点をさらに失い、孤立感や焦燥感が強まることもあります。

こうした状態はうつ病や不安障害などの精神疾患を悪化させ、引きこもりから抜け出すのを難しくしてしまいます。

感情をコントロールできず暴力的になることも

生活リズムが乱れると心身のエネルギーをうまく消費できず、イライラや怒りがたまりやすくなります。

その結果、感情のコントロールが難しくなり、家族に対して暴言や暴力を振るってしまうこともあります。

これは単なるわがままではなく、精神疾患やストレスによる心身の不調の一部として現れることが多いのです。

適切な支援を受けることで、暴力的な行動を減らし、穏やかな生活を取り戻せる可能性があります。

不安から強迫行為が生じるケースもある

引きこもりの中には、手洗いや鍵の確認などを何度も繰り返す強迫行為が見られるケースもあります。

これは「おかしい」と自覚しながらも、不安を和らげるためにやめられない行動です。

背景には強い不安や恐怖心があり、強迫性障害や不安障害といった精神疾患と関連する場合が少なくありません。

こうした症状は本人だけでなく家族にも大きな負担となるため、専門的な支援や治療につなげることが重要です。

このように、引きこもりには昼夜逆転、感情の爆発、強迫行為などさまざまな症状が現れることがあります。

いずれも精神疾患が関係している場合が多く、本人の努力だけで改善するのは難しいのが現実です。

そのため、家族や周囲が症状を理解し、医療機関や精神科訪問看護などの専門支援につなげることが、社会復帰への第一歩となります。

引きこもりから回復するための4つの段階

・不安や抑うつ気分

・身体症状の出現

・緊張感の高まり

開始段階

・情緒の不安定さ

・気分の落ち込み

・幼児的なふるまい

・暴力的な言動など

引きこもり段階

・心身の安定化

・社会への関心の薄れ

・ゲームやネットへの没頭

社会との再会段階

・外出や就労への関心回復

・社会進出への意欲

引きこもりからの回復は一気に進むものではなく、段階的に進んでいくプロセスと考えられています。

そのため、当事者がどの段階にあるのかを理解することが支援の第一歩です。

「準備段階」

この時期には、不安や抑うつといった精神疾患に伴う症状が表れやすく、身体の不調や緊張感が強くなることもあります。

本人にとっても家族にとっても不安定な時期ですが、この段階を適切にサポートすることで次のステップにつながります。

「開始段階」と呼ばれる時期

ここでは引きこもりが始まった直後からしばらくの間が含まれ、情緒が不安定になりやすく、感情の起伏が激しくなるのが特徴です。

場合によっては暴力的な言動が見られることもあり、家族だけで対応するのは難しいことがあります。

「引きこもり段階」

この「引きこもり段階」に入ると、心身の状態は比較的安定しますが、社会への関心を失い、ゲームやインターネットなどに没頭する生活が続きます。

表面的には落ち着いて見えるものの、社会からの孤立が固定化してしまう危険もあるため、適切な介入が必要です。

最後に訪れる「社会との再会段階」

この時期には外出や就労への意欲が少しずつ芽生え、地域社会との関わりを持てるようになります。

精神疾患に関連する症状が安定していれば、福祉サービスや精神科訪問看護を利用しながら社会復帰を進めることが可能です。

引きこもりは単なる怠けや性格の問題ではなく、精神疾患が背景にある場合も多いため、段階ごとに適切な支援を受けることが大切です。

当事者の状態に合わせた支援を継続して行うことで、徐々に社会復帰への道が開けていきます。

引きこもりの治療的支援方法とは?

家族相談で環境を整える

引きこもりの治療的支援は、まず家族相談から始まることが多いです。

本人がいきなり医療機関へ足を運ぶのは難しく、最初は家族だけが相談窓口を訪れるケースも少なくありません。

家族が抱える不安や困りごとを整理し、適切な対応方法を学ぶことで、本人が安心できる生活環境を整えることができます。

家族支援は回復の第一歩といえるでしょう。

個人治療で自己理解を深める

次の段階では、本人が医師やカウンセラーと1対1で面接を行う「個人治療」に進みます。

ここでは精神疾患に関連した悩みや症状について話し合い、治療方針を一緒に考えていきます。

心理療法や服薬治療を行いながら、少しずつ自己理解を深めていくことが目的です。

その後はデイケアや交流の場を利用し、徐々に社会活動に慣れていくプロセスを踏みます。

集団適応支援で社会性を取り戻す

ある程度安定してきたら「集団適応支援」が効果的です。

支援団体の活動や自助グループ、作業所などに参加し、人との交流を重ねることで社会性を回復していきます。

小さな成功体験を積み重ねることが自己肯定感につながり、再び社会に出るための力になります。

精神疾患による引きこもりの場合も、この段階で適切な支援を受けることで大きな前進が期待できます。

背景要因に応じた個別対応

引きこもりの原因は一つではなく、いじめや職場の人間関係、精神疾患や発達障害など複数の要因が重なっていることが多いです。

そのため、背景要因に応じた個別対応が欠かせません。

例えば、うつ病が原因であれば服薬管理や心理療法が必要になり、発達障害が背景にある場合は特性に応じた環境調整やスキル支援が重要です。

それぞれに合った専門的支援を受けることで、本人も家族も安心して前へ進めるようになります。

このように、引きこもりから回復するためには「家族相談」「個人治療」「集団適応支援」「個別対応」の4つをバランスよく組み合わせることが大切です。

精神疾患を伴う引きこもりの場合、医療機関や精神科訪問看護を活用しながら支援を継続していくことで、より確実に社会復帰への道を開くことができます。

引きこもり専用の相談窓口を活用しよう

相談所や支援センター

・子育てやしつけの悩み

・発達障害や子どもの行動上の問題

教育センター

・不登校やいじめの相談

・発達障害など

・学習支援や教育現場での悩み

ひきこもり地域支援センター

・本人やご家族からの相談受け付け

発達障害者支援センター

・発達障害に関する総合的な支援

引きこもりの問題に直面したとき、家族だけで抱え込むのは大きな負担となります。

特に精神疾患が背景にある場合、適切な専門支援を受けることで改善の糸口が見えてきます。

全国には「引きこもり専用の相談窓口」があり、状況に応じて活用することが可能です。

たとえば児童相談所や教育センターでは、不登校や家庭内での困難に関する相談が可能です。

発達障害が関係しているケースでは、発達障害者支援センターで特性に応じたサポートを受けることができます。

また、地域ごとに設置されている「ひきこもり地域支援センター」では、本人や家族の相談を幅広く受け付けており、医療機関や福祉サービスへの橋渡しをしてくれることもあります。

保険センターや電話相談などの窓口

・精神疾患に関する相談

・医療機関や制度利用の案内

電話相談・SNS相談窓口

・よりそいホットライン

・こころの健康相談統一ダイヤル

・LINEやチャットでの相談も可能

さらに、精神保健福祉センターや保健センターでも「精神疾患と引きこもり」に関する相談ができます。

ここでは受診の案内や制度の活用方法など、実際的なサポートを受けられます。

電話相談やSNS相談窓口を利用すれば、自宅にいながら専門家とつながることも可能です。

面談が苦手な方や外出が難しい方でも安心して相談できるのが特徴です。

精神科訪問看護を利用するという選択肢もある

相談窓口と並行して検討したいのが「精神科訪問看護」です。

引きこもりの背景に精神疾患がある場合、医師の指示に基づき看護師や作業療法士が自宅を訪問し、生活支援や服薬管理、再発予防のケアを行います。

外出が難しい方にとって心強いサポートであり、家族の負担を軽減する効果も期待できます。

引きこもりは単なる生活習慣の乱れではなく、精神疾患や発達障害と結びついているケースが多いからこそ、相談窓口や専門的サービスを積極的に活用することが大切です。

一人で抱え込まず、信頼できる支援先とつながることが回復への近道となります。

精神科訪問看護ではどんな支援が受けられるのか?

精神科訪問看護とは?

| サービス名 | 精神科訪問看護 |

|---|---|

| 職種 | ・看護師 ・准看護師 ・作業療法士 |

| 訪問日数 | 原則週1〜3回(状況により調整可能) |

「精神科訪問看護」とは、精神疾患や引きこもり状態にある方が、住み慣れた自宅で安心して生活できるように支援するサービスです。

医師の指示のもと、看護師や作業療法士が利用者のご自宅を訪問し、療養上必要なケアや社会復帰に向けた支援を行います。

外出が難しい方や、病院に通うことに大きな負担を感じる方にとって、自宅で受けられる医療的支援は非常に心強い存在です。

引きこもりに対してできる具体的な看護内容

- 心のケア(傾聴・対話支援・オープンダイアローグ)

- 服薬管理や副作用の確認

- 生活リズムの調整や規則正しい習慣づくり

- ストレス対処法の指導

- 再発予防や危機回避のサポート

- ご家族への相談支援・接し方のアドバイス

精神科訪問看護では、単に医療的な処置を行うだけではなく、生活全般に寄り添う支援を重視しています。

たとえば昼夜逆転した生活を少しずつ整えるサポートや、服薬の習慣を一緒に管理することも重要な役割です。

精神疾患に伴う不安や孤独感に対しても、訪問時に会話を通じて安心感を与えることができます。

また、引きこもりの方は医療につながりにくい状況にあることが多く、家族も対応に悩むケースが少なくありません。

精神科訪問看護は、本人と家族の双方を支える仕組みを持ち、専門職が定期的に訪問することで孤立感を和らげます。

精神疾患と引きこもりの両方に対応できる支援であることが大きな特徴です。

このように精神科訪問看護は、心の安定から生活習慣の改善、再発防止、そして社会復帰のサポートまで幅広く対応しています。

引きこもりの改善には時間がかかりますが、専門家による継続的な支援があれば、本人も家族も安心して前に進むことができます。

精神科訪問看護ならシンプレ訪問看護ステーションへ!

シンプレ訪問看護ステーションの特徴とは?

精神疾患や引きこもりの支援には、医療面と生活面の両方をサポートする体制が欠かせません。

シンプレ訪問看護ステーションでは、医師の指示のもと看護師・准看護師・作業療法士がご自宅を訪問し、

利用者さま一人ひとりの状態に合わせたケアを行っています。

症状の悪化防止や服薬支援に加え、生活リズムの調整や社会復帰のサポートなど幅広い支援を提供できるのが特徴です。

また、当ステーションでは退院後の在宅療養や再発防止、家族支援までトータルに対応しています。

利用者さまが安心して過ごせる環境づくりを大切にし、孤立や孤独感を軽減することを目指しています。

- 対応職員:看護師・准看護師・作業療法士

- 訪問時間:1回あたり30〜90分

- 訪問回数:週1〜3回(必要に応じて週4回以上も可)

- 訪問日:平日だけでなく祝日や土曜も対応可能

これにより、外出が困難な方やご家族が対応に悩まれているケースでも、安心してご利用いただけます。

自宅で安心して受けられる支援は、引きこもりからの回復を後押しする大きな力となります。

シンプレ訪問看護ステーションの対応エリア

シンプレ訪問看護ステーションは、以下のエリアで訪問サービスを展開しています。

-

<東京都>

・東京23区

※足立区、荒川区は1部エリアとなります。

・西東京市

・三鷹市

・調布市

・武蔵野市

・府中市※1部エリア

・東久留米市※1部エリア

<埼玉県>

・和光市

・朝霞市

・戸田市※1部エリア

・川越市※1部エリア

・新座市※1部エリア

・川口市※1部エリア

上記以外の近隣市区町村にお住まいの方でも、訪問できる場合がありますのでお気軽にご相談ください。

精神疾患や引きこもりに悩むご本人だけでなく、支えるご家族にとっても負担を軽減できるサービスを目指しています。

また、利用できる制度として「自立支援医療制度(精神通院)」や「心身障害者医療費助成制度」「生活保護」「子ども医療費助成制度」などがあり、費用面の不安を軽減できるのも特徴です。

介護保険をお持ちの方でも、精神科訪問看護は医療保険の対象となりますので安心してご利用いただけます。

引きこもりの改善には、医療的支援と生活支援をバランスよく受けることが不可欠です。

シンプレ訪問看護ステーションは、精神疾患に伴う引きこもり支援を専門に行っているため、安心してご相談いただけます。

社会復帰に向けた第一歩として、ぜひご活用ください。

ご相談の問い合わせはこちら▼

まとめ|引きこもりは精神疾患の理解と支援で改善できる

引きこもりは単なる性格の問題や怠けではなく、精神疾患と密接に関わっているケースが少なくありません。

うつ病や不安障害、発達障害、統合失調症など、さまざまな背景が原因となり、本人は意図せず社会とのつながりを断ってしまうことがあります。

そのため、引きこもりを改善するためには「なぜそうなったのか」を理解し、専門的な支援を受けることが不可欠です。

回復のプロセスには段階があり、本人の意欲や症状の安定度に合わせて支援を進めることが大切です。

最初は家族相談から始まり、次第に個人治療や集団支援へと進むことで、社会復帰の準備が整っていきます。

背景に精神疾患がある場合には、医師の診断や心理療法、服薬管理などを組み合わせる必要があり、家族だけで解決しようとするのは非常に困難です。

そのため、引きこもりの支援には地域の相談窓口や精神保健福祉センター、そして精神科訪問看護といった専門サービスを活用することが有効です。

訪問看護では、自宅にいながら心のケアや服薬支援、生活リズムの調整、再発予防などを受けられるため、外出が難しい方でも安心して支援を受けることができます。

精神疾患に伴う引きこもり支援に特化している点は、社会復帰をめざす上で大きな助けとなります。

引きこもりは長期化するほど社会復帰が難しくなる傾向がありますが、適切な支援を受けることで改善の可能性は十分にあります。

精神疾患と引きこもりの関係を正しく理解し、専門家や支援サービスとつながることが、本人と家族にとっての希望となるのです。

「一人で抱え込まず、まずは相談する」――これが回復への第一歩です。

もしご家族やご自身が引きこもりの問題に悩んでいる場合には、シンプレ訪問看護ステーションをはじめとした専門機関にぜひご相談ください。

ご相談の問い合わせはこちら▼

記事検索

人気記事

最近の投稿

これまでの記事

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (8)

- 2025年2月 (12)

- 2025年1月 (6)

- 2024年12月 (7)

- 2024年11月 (5)

- 2024年10月 (4)

- 2024年8月 (7)

- 2024年7月 (7)

- 2024年6月 (8)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (10)

- 2024年1月 (6)

- 2023年12月 (5)

- 2023年7月 (2)

- 2023年6月 (11)

- 2023年5月 (6)

- 2023年4月 (8)

- 2023年3月 (9)

- 2023年2月 (28)

- 2023年1月 (20)

- 2021年10月 (1)

- 2021年9月 (10)

- 2021年8月 (21)

- 2021年7月 (12)

- 2021年3月 (5)

- 2021年1月 (10)

- 2020年11月 (31)

- 2020年10月 (7)